Vorgeschichte

Satire zum 28. Juni 1914

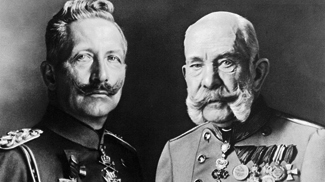

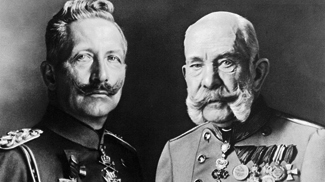

Kaiser Wilhelm II. und Kaiser Franz Joseph I.

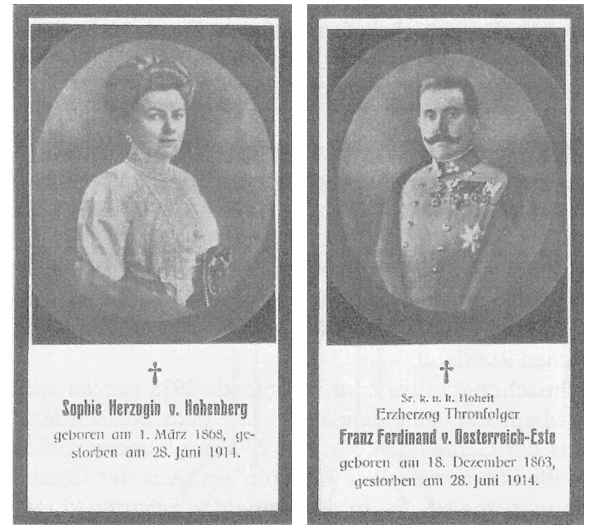

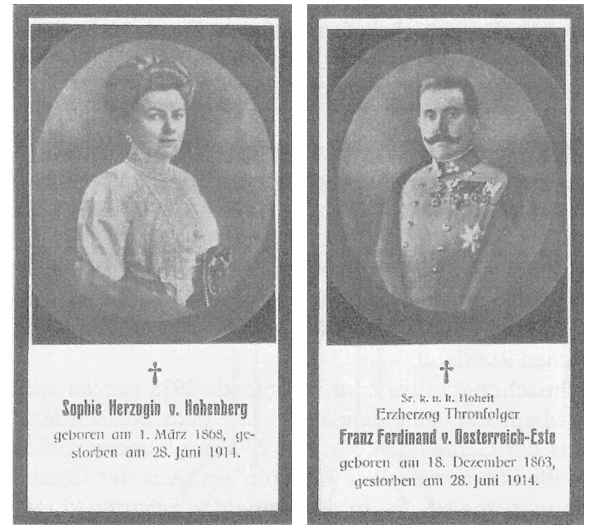

das Thronfolger-Paar wurde in Sarajewo ermordet

Schon lange brodelt es im Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn - während der Monarch Kaiser Franz Josef darauf abzielt weitere Gebiete unter seine Herrschaft zu bringen, regt sich in den östlich gelegenen k.u.k. Ländern immer mehr der Wille zur Autonomie und der Unabhängigkeit. Aber auch die Nachbarländer verfolgen im Rahmen des Imperialismus jeweils ihren eigenen, expansiven Kurs und kommen sich damit immer wieder ins Gehege. Deutschland beispielsweise versucht schon vor, aber noch mehr seit dem Herrschaftsantritt des Kaisers Wilhelm II. sein Terrain gegen Ost und West zu erweitern und kollidiert dabei auch mit den Interessen Russlands und Frankreichs.

Während Frankreich in der Vergangenheit immer wieder seine Ansprüche in den Gebieten Afrikas als Kolonialmacht behaupten kann, hat Deutschland dabei stets die schlechteren Karten. Im Osten sucht der Kaiser polnische Gebiete für sich einzunehmen, wobei Russland naturgemäß einer solchen Erweiterung niemals hätte ruhig zusehen können. Die Spannung war deshalb schon 1887 derart angewachsen, dass man von Seite der deutschen Militärs einen Krieg mit Russland bereits "als unvermeidbar" ansah.

Österreich seinerseits verfolgt eine Ausdehnung hin nach Serbien und Montenegro sowie anderer südosteuropäischer Ländereien - und auch hier stellt sich Russland als weiterer Anwärter für Gebietsansprüche auf dem Balkan als politisches Gegengewicht in den Weg.

In der Folgezeit sucht man in den Kreisen der militärischen Elite der Mittelmächte immer wieder nach Wegen um diese Vorhaben in die Tat umsetzen zu können. Ein erster konkreter Entwurf für ein solches feindseliges Prozedere ist aus dem Jahr 1905 bekannt. Im sogenannten Schlieffen-Plan will man in einem deutschen Zweifrontenkrieg mit Frankreich und Russland die Entscheidung rasch herbei führen. 1912 wird dieser Plan erneut näher ins Auge gefasst und weiter konkretisiert, im April 1913 beginnt man von Seite der deutschen Regierung mit ersten Propaganda-Maßnahmen um die Bevölkerung für einen Krieg zu gewinnen. Schon Ende Juni wird im deutschen Kaiserreich eine Heeresverstärkung - der größten in der deutschen Geschichte überhaupt! - beschlossen.

Mit dem Attentat von Sarajevo können dann die sprichwörtlichen Hunde von der Leine gelassen werden. Es kommt zum Krieg - welcher sich bald zum 'Weltenbrand' und der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts ausweiten, sowie etwa 20 Millionen Menschenleben auslöschen wird.

Nach der Ermordung des Thronfolger-Paares stellt Österreich-Ungarn Serbien im Hinblick auf die Aufklärung des Falles ein Ultimatum. Die Antwort Serbiens fällt für das Kaiserhaus zu dürftig aus, woraufhin Österreich-Ungarn am 28. Juli 1914 Serbien den Krieg erklärt.

Kriegsbeginn im Außerfern - und die Propaganda

Aus: Außferner Zeitung vom 9. August 1914

Die allgemeine Mobilisierung in Außfern. Es ist bekannt, daß bei den jährlichen Assentierungen der Bezirk Reutte einen hohen Prozentsatz der als 'tauglich' ausgemusterten Wehrpflichtigen stellt. Dies machte sich auch bei der allgemeinen Mobilisierung bemerkbar durch die auffallend große Zahl der in den einzelnen Ortschaften erfolgten Einberufungen. So folgten in Reutte allein nicht weniger als 320 (mit der näheren Umgebung über 600) dem Rufe des Kaisers; in Lech-Aschau waren es deren 167, in Ehrwald 210. Dazu kamen noch die äußerst zahlreich Einrückenden aus dem Tannheimertal und dem Lechtal. Im ganzen dürfte der Bezirk Außfern zirka 5500 Krieger stellen. Mögen es diesen allen vergönnt sein, in den alten Kranz Tiroler Heldenruhms ein neues, frisches Blatt zu flechten.

In einem später in demselben Blatt folgenden Artikel wird die angegebene Zahl an eingerückten Kriegern aus dem Außerfern auf etwa 2200 bis 2400 Männer korrigiert.

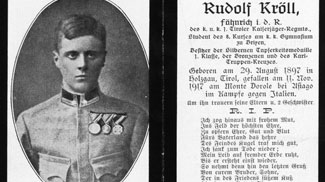

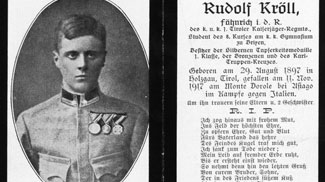

In der Außferner Zeitung entwickelt die Situation ein Wechselspiel der Euphorie in Bezug auf die bei den Musterungen erhobenen Zahlen wehrfähiger junger Männer und den zurückhaltenden Tönen wenn es darum geht die Gefallenen und Verlustlisten zu verlautbaren. Von Beginn des Krieges an, werden negative Themen in propagandistischer Weise mit dem Pathos von Heldentum und dem Dienst am Vaterland und dem Kaiserreich unterlegt. Gerade in den ersten Monaten ist es, nüchtern betrachtet, nichts weiter, als ein großes, sinnloses Sterben.

Die Notlage im Außerfern

Franz Höß aus Nesselwängle - 1914 gefallen

Rudolf Kröll diente an der Südwestfront im Gebirgskrieg

Glocken werden für die Herstellung von Kanonen und Geschützen eingezogen

in der Notzeit des Kriegs feiert die Brennnessel ihre Rennaisance

Das Gewissen - Anton Babion

Galgenhumor

gestellte Szene eines Fronturlaubers

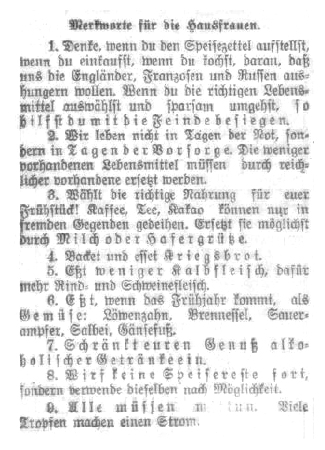

Schon beinahe das ganze 19. Jahrhundert hindurch hatten die Außerferner wegen fehlender sonstiger Einnahmequellen unter den widrigen klimatischen Bedingungen ihrer Heimat zu leiden. Da war es nur verständlich, dass nur wenige den Kriegsbeginn in euphorischem Licht sahen, auch wenn es in den Gazetten ganz gegenteilig berichtet wurde, oder die Euphorie zumindest nicht lange Bestand hatte. Und tatsächlich litt die Bevölkerung des Außerferns schon im ersten Kriegsjahr unter der Unterversorgung mit Lebensmitteln. Auf Grund der geographischen Lage war - und ist - Tirol und im Besonderen das Außerfern schon immer hochgradig importabhängig gewesen. Die Eigenversorgung konnte selbst in klimatischen Gunstphasen nur einen Bruchteil der benötigten Mengen abdecken. Die übrige, weitaus größere Masse an Getreide und weiterer wichtiger Lebensmittel kam zur Zeit der Donaumonarchie zumeist aus Ungarn.

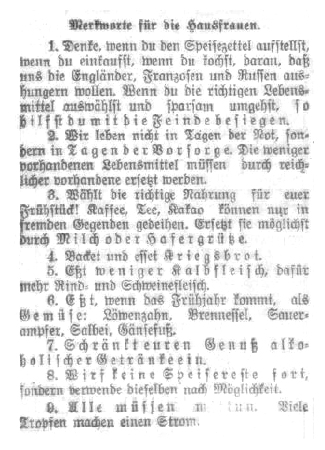

Aus: Außferner Zeitung vom 30. Okt. 1915

Das Vertrauen in die Staatsführung schwand durch das Unvermögen der Aufrechterhaltung der Versorgung im Laufe der Kriegsjahre immer mehr und den propagandistischen Reden wurde bald von vielen kein Gehör mehr geschenkt. Selbst in den Reihen der Lokalpolitiker wurden bereits Ende 1915 immer wieder kritische Stimmen laut.

Tatsächlich hat die k.u.k. Regierung die Tragweite des angefachten Kriegs komplett falsch eingeschätzt. Man war der Meinung, mit Deutschland an seiner Seite einen schnellen Sieg einfahren zu können. Die Realität holt diese Auswüchse an Nachlässigkeit bald ein und der Hunger breitet sich unerbittlich in den ärmeren Bevölkerungsschichten aus. Die Versorgungsprobleme und vor allem die Ungerechtigkeit bei der Verteilung der Lebensmittel untergraben schließlich die Autorität des Staates und führen zu ersten Unruhen.

Durch die Einberufung der Männer zum Kriegsdienst und der Militarisierung der Arbeitsplätze der Frauen in den Rüstungsbetrieben fehlt es dann auch an den erforderlichen Arbeitskräften um die Versorgung der Daheimgebliebenen nur irgendwie gewährleisten zu können. Auch sämtliche Zugtiere mitsamt mindestens der notwendigen Menge an Heu wird für den Krieg verwendet, was weitere Einbußen bei den Ernteerträgen bedeutet. Einen noch größeren Einschnitt hat die Ablieferung von Vieh zur Versorgung der Soldaten und der Bevölkerung in den Städten mit Fleisch zur Folge, da damit auch die Milchproduktion als auch die Nachzucht der Tiere stark darunter einbricht. Selbst die Verwendung von Altmetallen oder auch Leder, Wolle oder auch die

Einsammlung von Brennesseln wird von den Behörden geregelt und gelenkt.

Aus: Außferner Zeitung vom 23. Aug. 1914

Versorgung mit Lebensmittel. Obwohl in letzter Zeit die Approvisionierung für den Bezirk Reutte besonders in der Beschaffung von Mehl zu Bedenken Anlaß gab, wurden über Verwendung des Herrn Bezirkshauptmannes v. Szalay und des Landtagsabgeordneten Müller Mittel gefunden, die äußerste Notlage zu lindern. Es dürften im Laufe der nächsten Woche einige Waggons Mehl in Reutte eintreffen. Wenn auch der gegenwärtige Einkauf sich etwas höher stellt, so besteht Aussicht, daß die Preise sich bald wieder ermäßigen werden.

Die zentralisierten Organe versagen über die Zeit zusehends in der Frage der Beschaffung und auch der Zuteilungen der überlebensnotwendigen Lebensmittel an die hungernde Bevölkerung. Um diesem Missstand wirkungsvoll entgegen steuern zu können, wird damit begonnen die dazu notwendigen Kompetenzen in die jeweiligen Gemeinden zurück zu holen. Dafür installiert man sogenannte Gemeindewirtschaftsräte, ein Gremium zur Sicherstellung der gerechten Verteilung der Güter, wie auch der Überwachung von Hamsterei und Preiswucherei.

Aus: Außferner Zeitung vom 27. Nov. 1915

Die Brotversorgung Außerferns. Durch die Karwendelbahn ist es möglich, Außerfern, soweit die Ortschaften an der Eisenbahn liegen, mit wohlausgebackenem Brot aus Innsbruck zu versehen. Hunderte von Broten kommen so täglich nach Ehrwald. Da hier die meisten Orts-Bäckereien stillgelegt werden mußten, weil die Bäckermeister als Standschützen ins Feld gezogen sind, so ist diese tägliche Brotversorgung von Innsbruck eine Notwendigkeit. Hat man aber auch bedacht, in welche Notlage Außerfern kommen kann, wenn durch Schneeverwehungen oder Lawinen im Verlaufe des Winters der Bahnverkehr unterbrochen werden sollte? Da heißt es schon heute vordenken und vorsorgen!

Zu den ganzen Problemen gesellt sich eine schnell voranschreitende Kriegsinflation, sodass letztlich auch die Löhne nicht mehr zur Bestreitung des Lebensunterhalts ausreichen. Bis zum Frühjahr 1918 hatten sich die Preise für die meisten Waren verfünffacht, manche sogar verzehnfacht. Die Antwort auf diese Schieflage kam dann in Form von verübten Diebstählen und Einbrüchen, was die sozialen Spannungen weiter erhöht. Häufig sind es verarmte Städter, welche keine Möglichkeit zur Selbstversorgung, aber auch keine ausreichenden Barmittel besitzen um sich vielleicht auf dem Schwarzmarkt im Milieu des Schleichhandels mit dem Nötigsten eindecken zu können.

Dieses Vagabundentum und die damit einhergehenden Räubereien bewegen die meisten Gemeindeführungen zur Abstellung sogenannter Flurwächter, welche unter Waffen die Felder bewachen.

Aus: Außferner Zeitung vom 23. Aug. 1914

Die k. k. priv. Spinn- und Weberei Reutte, die schon in Friedenszeiten eine Wohltäterin für Reutte und Umgebung genannt werden kann, indem sie zirka 600 Arbeitern guten Verdienst gewährt und auf die wirtschaftliche Entwicklung des Marktes Reutte in vorteilhaftester Weise einwirkt, bleibt auch in der gegenwärtigen schweren Notlage der von der Fabriksleitung unzähligemal bewiesenen Humanität treu. Trotzdem die Industrie gänzlich darnieder liegt, der Verkehr in das Absatzgebiet völlig unterbunden ist, hat sich die Fabriksunternehmung entschlossen, die Arbeiter noch wöchentlich drei bis vier Tage zu beschäftigen. Außerdem bezahlt die Firma 46 Prozent des Verdienstentganges für die übrige Zeit an die Arbeiterschaft aus. Ueberdies leistet die Fabrik noch große separate Unterstützungen an die Familien eingerückter Arbeiter und an das "Rote Kreuz". Dem Teilhaber und Leiter des Unternehmens, Herrn Direktor Heinrich Schöner, gebührt hiefür umso mehr ungeteiltes Lob, Dank und Anerkennung, als derselbe erst vor zwei Monaten anläßlich seines vierzigjährigen Direktorjubiläums große Unterstützungssummen an sämtliche ärmeren Arbeiter ausbezahlt hat.

Die Situation der Schwabenkinder

Für das Jahr 1915 rät der Verein der Hütkinder von einer "Schwabenfahrt" ab. Das, obwohl die Anfragen der Eltern in diesem Jahr besonders zahlreich sind und die Zahl der Hütkinder für dieses Jahr besonders hoch wären. Der Verein meldet jedoch seine Bedenken bei den Interessierten an, die sich darauf beziehen, dass die männlichen Arbeitskräfte durch den Einzug zum Kriegsdienst sowieso schon drastisch gesunken wäre und man jede Hand in der Heimat dringend brauchen würde.

Noch dazu trifft die Last der Kriegsversorgung die deutschen Länder besonders hart und man fürchtet, dass in den Haushalten welche die Hütkinder aufzunehmen bereit wären, der Sparstift vor allem bei den fremden Kindern angesetzt werden würde. Noch dazu, so malt man sich aus, würde von den Kindern und Jugendlichen aus Tirol und Vorarlberg vermutlich noch die größere Arbeitsleistung verlangt, als dies schon in normalen Jahren der Fall wäre.

Trotzdem wünscht man sich in vielen Tiroler Gemeinden, dass die Auswanderung der Schwabenkinder auch in diesem Jahr zustande kommt. Auf den armen Höfen versucht man einfach jeden zusätzlichen Esser irgendwie vom Tisch zu bekommen.

"Herr Sekretär Feichtinger verwies auf die in jeder Hinsicht günstige militärische Lage, nach der der Enderfolg nur mehr vom wirtschaftlichen Durchhalten abhänge. Die Vorräte seien nun in jeder Richtung zu Ende und unsere letzten Reserven seien die Viehbestände. In ergreifenden Worten schilderte der Redner die Not in den Städten und erklärte es als eiserne Notwendigkeit, heute in unsere Viehbestände einzugreifen, um die Millionen in den Städten zu erhalten. Sobald wieder mehr Zuschübe an Getreide, und Mehl erfolgen, werde auf eine Herabsetzung der Fleischquote gedrängt werden. Gegen die übermäßigen Anforderungen der Heeresverwaltung müsse mit allen Mitteln Stellung genommen werden. Auf Grund der neuen Viehzählung werde von nun an eine gerechtere Aufteilung erfolgen, bei der die kleinen Besitzer mehr geschont werden. Bezüglich der Lieferung von Nutzvieh an das Zillertal erklärte der Redner, dass das eine freiwillige Sache sei und keine Gemeinde dazu gezwungen werden könne. Jede Gemeinde habe es in der Hand, den Abverkauf von Vieh zu verhindern. Der Gemeindevorsteher von Tannheim referierte über die traurigen Ernährungsverhältnisse im Tannheimertal. Das Tal, das kein Getreide erzeuge, und ganz auf die Einfuhr angewiesen sei, habe man in Innsbruck bei der Ernährung ganz vergessen, nicht aber die Einberufungen, Steuern und Requisitionen. Die Leute haben nicht einmal mehr ein Stück Brot. Es sei Zeit, dass der Herrschaft der Zentralen ein Ende gemacht werde. Altbürgermeister Bauer brachte folgende Resolution in Vorschlag:

'Die Abgeordneten werden ersucht, bei der Regierung mit aller Energie darauf hinzuwirken, dass eine bessere Versorgung mit Lebensmitteln für den an Bodenerzeugnissen armen Bezirk Reutte in die Wege geleitet wird. Zunächst ist im Bezirk so viel Milch, Butter und Käse zu belassen, dass die einheimische Bevölkerung nicht Not leidet. Äußerst wichtig ist die Zuweisung von so viel Edelmehl, dass Brot gebacken werden kann. Der Bezirk Außerfern bekommt in Bezug auf seine Produktion, in sich abgeschlossen und aller Zuschübe bar, so wenig, dass er leider genötigt ist, um fortbestehen zu können, seine einzig mögliche Abgabe von Milch, Butter und Käse notgedrungen zu vermindern, insolange eine entsprechende Erhöhung der Mehlzuschübe nicht erfolgt.'

Bei der Wechselrede über diese Angelegenheit kam so recht das traurige Los des vernachlässigten Außerfern zum Ausdruck, dass ohne Mehlzuschübe, und ohne Kartoffeln direkt hungert, und es wurde der Bezirk mit Recht als der schlechtversorgteste und ärmste des Landes bezeichnet. Bezirksobmann Bauer besprach dann den unheilvollen Einfluss einer verfehlten Preispolitik auf die Produktion..."Allgemeiner Tiroler Anzeiger vom 7. Mai 1918

Alltag in Kriegs- und Notzeiten

Schon kurz nach Kriegsbeginn hielt die Ernüchterung Einzug. Die Hoffnung auf ein schnelles Ende des Krieges schwand mehr und mehr und die Not und die Angst um die Männer im Feld trieb viele der Daheimgebliebenen um. So berichtet man schon etwa 2 Monate nach Kriegsausbruch, dass "die Not das beten lehrt". Tagtäglich machen sich kleinere Gruppen von Menschen auf, gegen die näher gelegenen Kapellen und Kirchlein zu wallfahren. Etwa zum Frauenbrünnele oder auch der Klausenkapelle bei Ehrenberg. Speziell zu den abendlichen Rosenkränzen füllen sich die Kirchen.

Aus: Außferner Zeitung vom 6. Nov. 1915

Standschützenabschied. Am 2. ds. sind 31 Mann Standschützen, meistens Hirten und Senner, welche über den Sommer als Alppersonal beurlaubt waren, zum Felddienst der Standschützenbaone Reutte mit dem Abendzug abgegangen.

Neben dem Mangel an Nahrungsmitteln macht sich auch bei Genußmitteln, wie Bier und Wein, eine Knappheit bemerkbar. So wird den Wirten empfohlen, pro Gast nur noch eine Menge von einem halben Liter Wein auszuschenken.

Der Verrat von Carzano

Das Standschützenbataillon Reutte spielte eine entscheidende Rolle im "Verrat von Carzano", als der slowenische Armeeoberleutnant Ljudevit Pivko in der Nacht des 18. Sep. 1917 die italienischen Truppen durch die Stellung bei Carzano im Valsugana führte. Trotz schwerer Verluste gelang es den österreich-ungarischen Soldaten, diesen Vorstoß zu entdecken und die Italiener so lange aufzuhalten, bis Verstärkung eintraf. Besonders das seit Mai 1915 im Einsatz befindliche

Standschützen-Bataillon Reutte II mit den Kompanien Steeg/Bach, Häselgehr/Forchach und Nesselwängle/Jungholz unter Leutnant Bischof zeigte dabei außergewöhnliche Tapferkeit, deren Leistungen jedoch später nur wenig Anerkennung fanden[

1].

Gefallene in der Schlacht von Carzano aus dem

Lechtal:

Winkler Josef [

2] (Stanzach)

Tannheimer Tal:

Josef Rief [

2] (Schattwald)

Schedle Hugo [

2] (Zöblen)

Hätten die Italiener die Front bei Carzano durchbrechen und ins Brentatal in Richtung Trient vorrücken können, wäre das Schicksal Südtirols sowie der gesamten österreichischen Front in Gefahr gewesen. In diesem Fall hätte die Frontlinie möglicherweise weit hinter Trient, vielleicht sogar bis zum Brenner, zurückverlegt werden müssen. Dies hätte nicht nur immense Verluste an Menschenleben und Kriegsmaterial zur Folge gehabt, sondern auch eine erhebliche moralische Niederlage für Österreich bedeutet und den Krieg womöglich bereits zu diesem Zeitpunkt zugunsten der Gegner entschieden. Was als Hinweis geeignet scheint, welche Tragweite dieses Ereignis in sich barg[

3], was letztlich auch der Besuch des Kaisers Franz Josef Mitte Oktober in Carzano untermauert.

Einzelnachweise

1. Das Tiroler Oberland - Die Bezirke Imst, Landeck und Reutte; Gert Ammann, 1978

2. Außferner Zeitung vom 13. Okt. 1917 (S. 5)

3. Der Verrat von Carzano; Konrad Rauch, 1932