Start » Schnippsel » Planseewasser kann nicht in den Lech (1939)

Planseewasser kann nicht in den Lech (1939)

Innsbrucker Nachrichten vom 19. Mai 1939

Riesensteine werden zur Uferverbauung zurechtgelegt

Wo das Pumpwerk einbetoniert wird, sorgen Pumpen für die Entfernung des Grundwassers

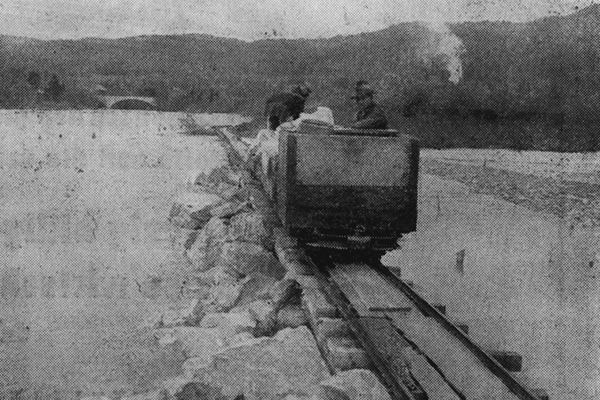

Feldbahngleis durchs Wasser am künftigen Uferschutzdamm - im Hintergrund die Reichsstraßenbrücke

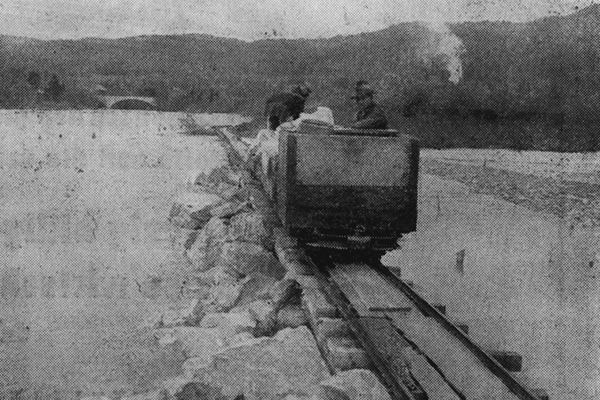

Arbeit in Wasserstiefeln - Der Abzugsgraben für das aufgestaute Wasser des Plansee-Abflusses im Entstehen

Denn nur wenn sein Flußbett so reguliert wird, daß der Lech selbst bei höchstem Hochwasser nicht aus seinen Ufern treten kann, erscheint eine sichere Zukunft für die anrainenden Bauern gewährleistet. Die Unzulänglichkeiten früherer Verbauungsarbeiten lagen also vor allem in ungenügenden Mitteln, daraus entspringend zu kleinen Profilierungen der Schutz- und Sperrmauern, stellenweise selbst in der Anlage eines zu engen Flußbettes.

An den Zuflüssen liegt es

Die Natur der Lechtaler und der Allgäuer Alpen, die durch das Lechtal geschieden werden, als Kalkgebirge ist die Ursache für die gewaltige Geschiebeführung des Lech und seiner Zuflüsse. Es genügt also eine Lechverbauung allein nicht, vielmehr werden sich die Uferbauten jeweils in die Mündungen der Zuflüsse hinein erstrecken müssen, und zwar so weit, als diese den breiten Boden des Lechtales selbst betreffen. Denn es kann ja sein, daß ein niedergegangenes Hochgewitter am obersten Lech plötzlich Wassermassen zu Tale fördert, die im tiefer gelegenen vom Hochgewitter verschont gebliebenen Flußlauf eine Rückstauung in die Lechzuflüsse bewirken, derart daß der Talboden von den Zuflüssen aus durch Lechwasser überschwemmt wird.

Eines der bezeichnendsten Beispiele hiefür finden wir in Pflach unterhalb von Reutte, wo der vom Plansee herabkommende Achbach in den Lech mündet. Unmittelbar nach der Mündung engt sich das Lechtal derart ein, daß diese Geländeerhebungen zu beiden Seiten des Flusses sowohl von der Reichsstraße als auch von der Bahn für Brückenübersetzung ausgenützt werden. Eben dadurch bildet sich aber bei Hochwasser eine Art von Staubecken, das sich gelegentlich bereits bis an die Häuser von Pflach herauf füllte.

Eine Schußrinne für das Planseewasser

Die Sogwirkung des Flusses könnte die Brücke und vor allem deren Vorgelände zu beiden Seiten gefährden - Ansätze hiezu sind am Rande der Geländestufe, von früheren Hochwassern herrührend, gut sichtbar - und darum blieb als einzige Lösung die Anlage eines gestreckten Flußbettes in gerader Richtung auf die Brückenöffnungen zu. Gewaltige Böschungsmauern werden aus in der Nähe gebrochenen Gesteinsmassen aufgebaut, und so ist der Lech an dieser Stelle an sich betreut. Anders liegt die Sache aber mit dem Achbach, der als Abfluß des Plansees schon deshalb verhältnismäßig unregelmäßig Wasser führt, weil er es auch für Elektrizitäts- und Industriezwecke hergeben muß. Es muß also auch für den Achbach eine Schußrinne auf den Lech zu gebaut werden, und hier ist auch derzeit die größte und schwierigste Baustelle im Lechtal.

Vorübergehend mußte das Planseewasser in das Ueberschwemmungsgebiet des Lech, und zwar aus technischen Gründen, in den bergseitigen Winkel zwischen Lech und Achbach, abgeleitet werden. Dort ist aber die Rückstauung des Lech so stark, daß das Wasser nicht zum Abluß kommen kann. Daher muß im talseitig gelegenen Mündungswinkel ein Abzugsgraben angelegt werden, der das naturgegebene Talgefälle ausnützt und erst unmittelbar vor der Straßenbrücke in den Lech mündet.

Unter dem künstlichen Bachbett hindurchgepumpt

Da aber dieser Abzugsgraben auf der anderen Seite der Achbachverbauung liegt, wird ein eigenes Pumpwerk dafür sorgen, daß das angestaute Achbachwasser unter der Schußrinne des Achbachs hindurch in den Abzugsgraben hinübergepumpt wird. Erst dann werden in dem freigepumpten Becken jene Bodenverbesserungsarbeiten einsetzen können, die es auch in Zukunft zu urbarem Land werden lassen. Der Ableitungsgraben wird mit dem Augenblick als solcher wieder überflüssig, wenn das bis jetzt aufgestaute Achbachwasser abgezogen ist, und wird dann nur noch als Entwässerungsgraben für die im Mündungswinkel unterhalb des Achbachs liegenden Flächen dienen.

Anländungen des Lech

Das nach der Verbauung des Lech und seiner Zuflüsse freiwerdende jetzige Ueberschwemmungsgebiet wird später durch die Natur selbst aufgefüllt werden. Vorläufig nämlich wird vom Lechuferschutz jeweils nur das Fundament gebaut. Durch die jahreszeitlich bedingten Hochwasser wird dann das Geschiebe des Lech von selbst zu beiden Seiten auf den tiefer liegenden Flächen angelandet. Erst wenn so diese Gebiete bis zur jetzigen Höhe der Verbauungsmauer aufgefüllt sind, wird der Uferschutzmauer selbst noch eine überhöhende Krone aufgesetzt, die ein weiteres Uebertreten des Flusses bei Hochwasser verhindert, und erst dadurch werden die anrainenden neuentstandenen Felder hochwassergeschützt sein. Die Lechverbauung ist also, wie übrigens alle landwirtschaftlichen Meliorationsarbeiten, eine Planung auf weite Sicht, ja auf Generationen hinaus.

Blick vom Giessen nach Pflach (Gasthof Schwanen re.) - Verlag J. Gruber - 1938

chatKommentare

schreiben StylusNoch keine Kommentare vorhanden. Schreib´ doch du den ersten!

einen Kommentar schreiben