Volksbewegung in Jungholz.

von Karl Bischofberger, Schulleiter (1927)

Nun, das wird was sein, eine Volksbewegung in einem 1000 Meter hoch gelegenen Gebirgsdorfe mit 200 Seelen, wird sich der Leser denken. Aber gemach, mein Lieber, wenn auch nicht gerade welterschütternd, so ist es für eine Gemeinde wie Jungholz doch ein bedeutendes Ereignis.

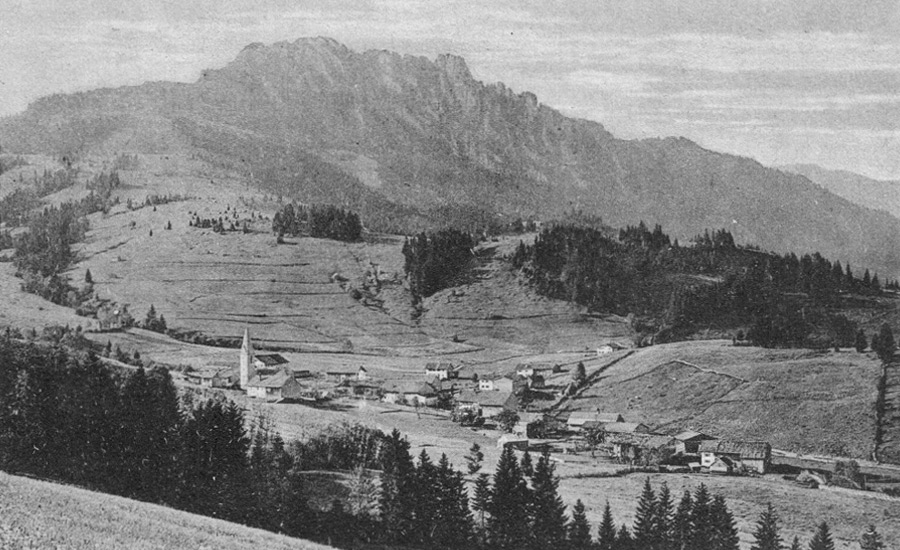

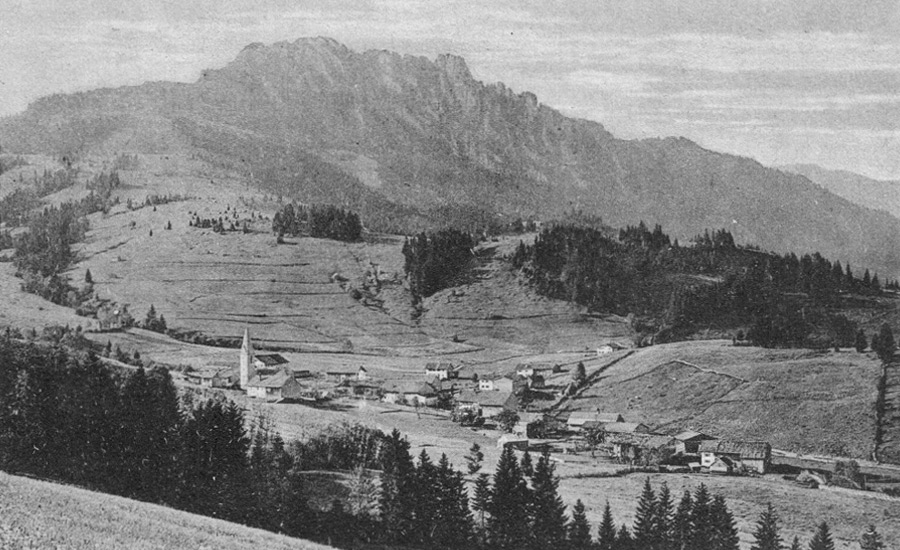

Jungholz - etwa um 1910

Jungholz zählte früher vor 70 Jahren, bei 300 Einwohner und einige Hausnummern mehr als heute. Auch die Lebensverhältnisse waren andere. Da war die Hausweberei,

das Spinnen und Wirken, noch üblich und mancher Rest der verwendeten Geräte träumt von diesen Zeiten im dunklen Dachwinkel oder wird grausam aus seiner Behaglichkeit zu irgend einer Posse der heutigen Jugend hervorgezerrt. Mancher Acker könnte von seinen kümmerlich gelieferten Ähren von Roggen, Gerste oder Hafer, ja selbst von Weizen erzählen, wie er die Besitzer getreulich ernährt habe und wie seine Körner in den kleinen Ortsmühlen zu Mehl gerädert wurden und wie so friedliche, genügsame Zeiten entschwunden seien. Gar eng war der Raum für so viele Leute, nur ärmlich das Fortkommen zu finden. Da hörten die Bewohner von dem

Wunder- und Goldlande über dem großen Wasser, von Amerika.

Es mag viele hart angekommen sein, aber das eiserne "Muß" wegen der Lebensmöglichkeit war entscheidend und so kam das bedeutende Ereignis der Auswanderung in den 50iger Jahren. In einer Ortsmatrikel finden sich kümmerliche Nachweise hierüber; sie sollen in ihrer Nacktheit folgen:

Es wanderten nach Amerika:

Marine City am Fluss St. Clair (Verbindung zwischen Huron Lake und Lake St. Clair) in Michigan

Hs.-Nr. 17 die drei Brüder: Sebastian, Josef Ant. und Johann Bapt. Lochbihler, am 9. März 1857.

Haus-Nr. 23: Johann Lochbihler. Zimmerer und seine Frau Potentia Lochbihler mit drei Töchtern am 17. August 1852.

Hs.-Nr. 26 1/2 am 17. Juli 1852: Franz Zobl, Maurer, Kreszenz Zobl

Hs.-Nr 28 am 17. Juli 1852: Johann Endres mit 7 Kindern. Eufrasia Endres (selbst Wickelkinder).

Haus-Nr. 39 am 17. Juli 1852: Michael Zobl, Maurer, Marianne Zobl.

Schon 1850 aus Hs.-Nr. 23 Sylvest Lochbihler und Leonhard Lochbihler. Brüder zu Johann Lochbihler, Zimmerer, der 1852 folgte.

1851: Wendelin, Christian und Michael Lochbihler, 3 Brüder, wovon Christian im Kriege in Amerika einen Arm verlor.

1864: Eduard Lochbihler.

1856: Theresia Haug und Michael Lochbihler, Schneider.

1880: Ludwig Hindelang; dieser holte 1884 Gabriel Zobl hinüber und kehrte 1900 in die Heimat zurück; er lebt gegenwärtig mit Frau in Wertach.

1885 oder 1886 folgt noch von Vöklabruck der Käser Franz Josef Haug. Ein Sohn des Wendelin Lochbihler namens Johann Lochbihler wurde Priester und hielt in Jungholz am 10. August 1858 seine feierliche Primiz. In der Rückwand der Ortskirche befindet sich eine Gedenktafel desselben.

Nach Gewährsmann sind die meisten Auswanderer nach Marine Cite (Michegan) gewandert, wo sie teils als Farmer, teils als Handwerker ein gutes Fortkommen gefunden haben sollen. Soweit bekannt, leben noch Ludwig Hindelang in Wertach und in Amerika Franz Josef Haug als Käsehändler und Gabriel Zobl, der öfter amerikanische Zeitungen an seine Angehörigen sendet. Die von 1852 sollen von Le Havre aus in 52 Tagen Amerika erreicht haben. Christian Lochbihler habe eine Brücke über den Mississippi geschlagen, er starb noch ledig. Ansonsten ist nicht viel davon gehört worden, als daß viele in harter Arbeit mit Rodung gewaltiger Eichenwälder zur Gewinnung von Acker- und Weideland ihr Leben fristeten um ihren Kindern ein leichteres Fortkommen zu hinterlassen.

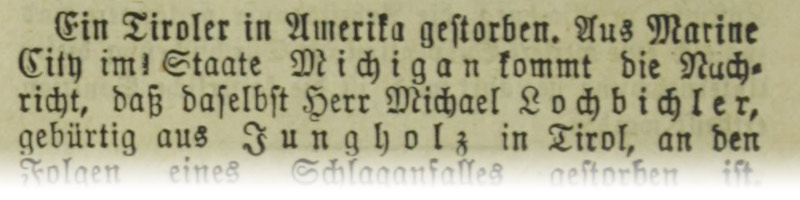

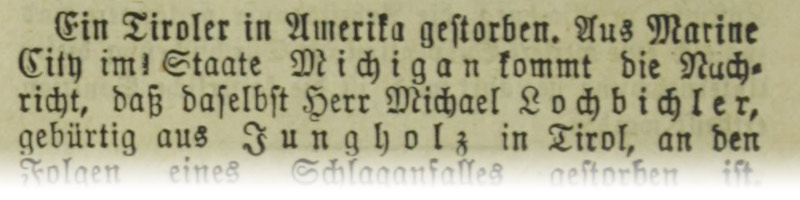

Aus: Neuigkeits-Welt-Blatt vom 23. Okt. 1890

Street Scene, Marine City, Michigan - vermutlich 1958

So haben wir denn gesehen, wie sich viele Jungholzer ihre Lebenslage zu verbessern suchten durch Auswanderung. Erwähnt sei ferner, daß in den 40iger Jahren und wohl auch früher manche den Sommer über als Maurer oder Zimmerer hauptsächlich in die Schweiz auf Arbeit gingen und dann im Winter daheim durch

andere Arbeiten sich forthalfen, vielfach durch "Nagelhauen" (Nagelschmitten). Fest steht, daß sich in Jungholz solche Nagelschmitten befanden bei den Weilern Höfle, Habsbichel und Langenschwand. Eine Hufschmiedewerkstätte war in den Oberhöf (heute Ulrich Lochbihler). Auch Kohlplätze waren vorhanden, die den Schmitten erforderliche Kohlen lieferten. Mühlen waren drei, eine da, wo heute

noch der Name "Mühle" hindeutet, eine weiter abwärts derselben im "Löchle" und eine an der Wertach, "im Mühlele." Von bestandenen Wohnhäusern gingen ab: das des Wurm, wurde abgebrochen, es stand im Weiler Langenschwand. Das des Martin Lochbihler (Winkler) brannte 1886 ab, wurde wieder errichtet, wieder abgebrochen zur Abwanderung 1892; es stand ebenfalls in Langenschwand. In den Oberhöf stand ein Haus (Armenhaus), das ebenfalls abgebrochen wurde. Ebenso wurde im Weiler Habsbichel das Haus des Waibl, nachdem es 1893 abbrannte und wieder aufgebaut wurde abermals abgetragen u. fortgenommen. (Ende der 90er Jahre). Auch die untere Mühle wurde 1867 abgebrochen und fortgenommen. Ebenso das in Habsbichel stehende Haus der Helene Kögl, welches die Erben abbrachen. Aus dem allen ist zu ersehen, daß die Zahl der Wohngebäude und besonders die Einwohnerzahl d. Gemeinde innerhalb d. Zeit von 1860 bis in die 1900er Jahre stark abnahm, so daß die Gemeinde auf 207 Einwohner sank mit 39 Wohngebäuden.

Was bewirkte aber die starke Abwanderung? Die Aecker und Wiesen, kurz der Grundbesitz der Bauern vergrößerte sich, so daß die einzelnen Besitzer zu größerem Viehstande kamen und so die finanzielle Lage sich im ganzen besserte, der gleiche Grundbesitz teilte sich auf bedeutend weniger Bewohner. Das Klima zeigte sich für den Getreidebau wenig zuträglich und die verbesserten Verkehrsverhältnisse wie der Anschluß an das deutsche Wirtschaftsgebiet drängten den Getreidebau zurück und hoben allmählich die Viehzucht und Milchwirtschaft und damit den Wohlstand der sparsamen Bevölkerung bis der verlorene Krieg 1914/18 das Geld wertlos machte und die Kriegsfolge große Lasten brachte. Nun gilt es wieder das vernichtete Volksgut neu aufzurichten und in harter Arbeit und Genügsamkeit das Verlorene zu ersetzen. Mögen die guten alten Zeiten wieder bald kommen!

Lebensweise anfangs des 19. Jhdt.: Sparsam und schlicht, religiös und doch froh war die Art der Alten. Männer in kurzer Hose, blauen Strümpfen und langem Rock des Sonntags (Vormittag, denn nachmittags trat an Stelle des langen Rockes eine kurze Joppe) höchstens silberne Westenknöpfe. Frauen in selbstgewirkten Stoffen, ein Häubchen mit kleiner Stickerei, Zier aus Goldfaden, vielleicht silberne Halskette — das war die Tracht. Werktags nur gefärbte, selbstgewirkte Ware! — In der Nähe der Kirche einfache Bänke, wo sich die Männer Sonntags bei gutem Wetter einfanden zum Plaudern. In den Unterhöf Kegelbahn für die Burschen, die sich dort vergnügten. Der damalige Wirt Konrad Schindele benötigte wöchentlich zwei Fäßchen Bier und heute! Zu Zeiten soll der Jahreskonsum an Bier 40.000 Liter betragen haben. — Zeitungen — ein Luxus, nur Pfarrer und Bürgermeister hielten eine. Der einfachen Lebensweise entsprach der tief religiöse Sinn, der sich im fleißigen Kirchenbesuche auch äußerte; ein Fehlender wurde schief angeschaut. Im Gasthaus ein nicht volljähriger Bursche kaum zu sehen, vom etwa sich bemerkbar machenden Getue keine Spur — des Zimmermanns Loch hätte er bald gefunden. Mädel im Gasthaus — ein undenkbar Ding! Und doch, sie alle. Jung und Alt, hatten ihre fröhliche Zeit! Wenn auch die moderne Zeit große Veränderungen bedingte, so wäre doch zu wünschen wie viele Alten meinen, wenn Einfachheit, Sparsinn und religiöser, kurz gute alte Sitten mehr zur Ehre kämen.